アートセレクション

掛川まちなか現代アート展

山口裕美総合プロデューサーが選んだ21名+1グループの現代アート作家が、掛川城、二の丸美術館、大日本報徳社、資生堂アートハウス、商店街、市役所などを舞台に作品を展示しました。会場はJR掛川駅周辺の市街地「まちなか」が中心。町歩きを楽しみながら、優れたアート作品、アートのある風景に出会う街になりました。

TOTAL PRODUCER

総合プロデューサー

山口 裕美(やまぐち ゆみ)

アートプロデューサー。孤軍奮闘する日本の現代アートにおいて常にアーティストサイドに立つ活動から「現代アートのチアリーダー」の異名を持つ。eAT金沢99総合プロデューサー、ARS ELECTRONICA2004ネットビジョン審査員、NPO法人芸術振興市民の会理事長、玉川大学観光学部・女子美術大学芸術学部非常勤講師。著書に「芸術のグランドデザイン」(弘 文堂)「観光アート」(光文社新書)など多数。

地域芸術祭‐かけがわ茶エンナーレで目指したこと

2014年末、掛川市から1本の電話があった。「かけがわ茶エンナーレ」の総合プロデューサー就任の打診だった。私と掛川の現代美術研究会が約10年かけて、地道に活動してきた「掛川現代アートプロジェクト」というものがあり、その活動を踏まえて、国や県の助成金を得て、このプロジェクトを行うというものだった。私は「掛川現代アートプロジェクト」により、7名のアーティスト(ミヤケマイ、中村ケンゴ、東泉一郎、名和晃平、土屋公雄、本田健、ひびのこづえ)と職人さんがコラボレーションする形で、現在では掛川のお宝になっている茶道具を7つ作り上げていた。

一般財団法人地域創造や文化庁に助成金を出していただいたわけだが、それでも全国で行われている地域芸術祭の予算と比較しても大変少ない予算で、お引き受けすることは大きなリスクでもあった。特にお声がけしたアーティストの中には若手も少なくなかったが、柳澤紀子、椿昇、小林孝亘、船井美佐、大庭大介、ミヤケマイ、中村ケンゴ、川久保ジョイと言った国内外で活躍しているアーティストが多く、個々の予算が、彼らが招待される企画展よりも極端に少ないものだったからだ。けれども、多くのアーティストが「掛川のために」と「山口さんがやるならば」という言葉と共に、参加を快諾してくれた。そのことは、心から感謝をしている。

「かけがわ茶エンナーレ」という名称が決まっていて、茶産地掛川ということが実行委員会で出てきたことで、私は大きなテーマとして「喫茶去」を掲げた。「喫茶去」は唐の時代の禅僧・趙州のエピソードだが、「喫茶去」はお茶の世界では知らない人はいない有名な言葉であるし、茶室やお茶販売店の壁にはこの揮毫が掲げられている。もてなしの気持ちや真心を指す。

約1年半の準備期間の中で、私は掛川へ作品を見に来てくださる方へのおもてなしの気持ち、真心を持って、私は掛川駅前からの掛川城、大日本報徳社などの歴史的建造物を中心に展示会場を選び、掛川市役所、資生堂アートハウス、森林果樹公園アトリエ、中部電力掛川営業所ギャラリー、we+138などを加えた場所で、21名+1グループの「セレクション」展を実現した。

Yoshio OGAWA

小川佳夫- 絵画

- Place

- 中部電力掛川営業所ギャラリー

- 作品名

- 「あなたのくちびるは紅の糸 / Your Lips Are Like a Scarlet Strand」

「誕生 / Birth」

あなたのくちびるは紅の糸/Your Lips Are Like a Scarlet Strand /oil on canvas /91×122cm /2012

誕生/Birth /oil on canvas /162×130.3cm /2016

小川佳夫は1990年に東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修了、95年にアーティストビザを取得し渡仏、2007年までの約12年間、パリで制作を行った。油絵具を刷毛でキャンバスに塗って作った沢山の色の層の上に、最後、別の色をペインティングナイフで美しい軌跡をほどこした作品は、静謐さと激しさが同居し、含蓄深い空間を生み出す。厚塗りの画面の重厚さとはうらはらに、色の組合せによって、さわやかで高い精神性を見出すことになる。すべての作品に共通しているのは「記憶の底の光景」が描かれていること。今回の展示場所は、中部電力掛川営業所ギャラリーで、小川佳夫の作品には宗教的な心の豊かさと広さ、さらにすべてを受け止めるような愛があり、来場者のところに上手く届いていたら有難い。

Nana NIWA

丹羽菜々- インスタレーション

- Place

- we+138、山崎ビル、味蔵ビル

- 作品名

- 「風に溶ける・2017」

協力:中遠電気、堀池塗装

丹羽菜々は静岡市出身のアーティスト。大学在学中から、「増殖する」「拡がる」「ENDLESS」をキーワードに、平面作品を中心に制作を行ってきた。掛川市との繋がりでは、2003年から「遠州横須賀街道ちっちゃな文化展」に継続して参加。2015年からは横須賀街道の街並みとのコラボレーションをより強く意識し、「色の帯」を用いた「風の横須賀街道」を演出し、沿線の道路からの風景と共に、鮮やかな印象を残した。

「かけがわ茶エンナーレ」では、色の帯たちをJR掛川駅から掛川城へと向かうメインストリートのwe+138や山崎ビル、味蔵ビルの外壁に展示。カラフルな色の帯は、見慣れた景色を非日常へと変容させた。掛川の駅前エリアで「現代アートの展示が始まりますよ」というメッセージが含まれ、遠州の大らかな光と風を表現していた。途中、台風による打撃もあったが、復活され、最終日の晴天には非常に映えていた。

Misa FUNAI

船井美佐- インスタレーション

- Place

- we+138、彗星発見の丘

- 作品名

- 「Super nova -大地をひらく 星をみあげる-」

「Comet -大地をひらく 星をみあげる-」

[Super nova -大地をひらく 星をみあげる-] 制作年:2017年

素材:ステンレスミラー、鉄、顔料、木 協力:ウィタス138かけがわ、(株)尾崎工務店

[Comet -大地をひらく 星をみあげる-] 制作年:2017年

素材:ステンレスミラー 協力:五明茶業組合

船井美佐が画家であることは知っていたが、東京都現代美術館の「ワンダフルワールド」展で展示したインスタレーション「楽園/境界」を見て、素晴らしい!と感動、私が企画する時にはお願いしようと心に決めていた。「Comet」(彗星)は掛川市の彗星発見の丘である五明に設置され、ステンレスミラーによって形作られ、星空の絵の先に広がる美しい茶畑と鑑賞者が一体になって映りこむ作品で、晴れでも曇り空でも美しく存在した。一方の「Super nova」(超新星)は、掛川駅前の再開発による商業施設we+138の広場に設置された実際にすべることが出来るすべり台型の作品。すべり台は胎内めぐりのように一度死んで、生まれるという再生のための装置でもあり、遠く離れた「Comet」と「Super nova」は2つで1つの作品となっているのであった。サブタイトルの「大地をひらく 星をみあげる」という意味は自分自身で考えて欲しい。この作品は、グループ幻触の中心的人物である飯田昭二氏の1969年の作品「トランスマイグレーション」へのオマージュとも読める作品となった。

Kengo NAKAMURA

中村ケンゴ- 絵画・インスタレーション

- Place

- イシバシヤ

- 作品名

- 「風に吹かれて」

「スピーチバルーン・イン・ザ・ヒノマル」

《風に吹かれて》 2017年 /パネルに和紙、岩絵具、顔料、アクリル、樹脂膠 /145.5 × 145.5cm

《スピーチバルーン・イン・ザ・ヒノマル》 2017年 /パネルに和紙、岩絵具、顔料、アクリル、樹脂膠 /145.5 × 145.5cm

《Blowin' in the Wind》2017/mineral pigment, pigment and acrylic on Japanese paper mounted on wood panel/145.5 x 145.5cm

《Speech Balloons in the Hinomaru》 2017/mineral pigment, pigment and acrylic on Japanese paper mounted on wood panel/145.5 x 145.5cm

中村ケンゴは、「かけがわ茶エンナーレ」で初めて自分の絵画作品を使ったインスタレーションに挑戦した。会場となったのは、昭和初期に出来た総合衣料品店の「イシバシヤ」。旧東海道に面した掛川市駅前の誰もが知る有名店だ。イシバシヤの協力を得て、戦前の貴重な写真から、高度成長期を彷彿とさせる、店で販売していた学生服や、つま恋でのコンサートのポスターなどを並べ、その中心に絵画作品、彼のモチーフである漫画の吹き出しを日の丸の中に配置した「スピーチバルーン・イン・ザ・ヒノマル」と、日の丸の旗が風にたなびく形をサンプリングした「風に吹かれて」を飾った。垂直の軸、つまりショウウィンドウの下部から上部へ目線をやれば、旧東海道とイシバシヤを通した掛川の歴史から、新幹線駅、浜岡原発、静岡空港などの国家的な事業の資料を掲示し、かけがわ茶エンナーレの作品群の中でも、重要な展示となった。中村ケンゴは、掛川の現代美術研究会の茶道具をプロデュースするプロジェクトに初期から参加したこともあり、掛川へ最も多く足を運んでくれたアーティストだ。彼ならではの、掛川という街への愛着と深い洞察ゆえの作品であった。

Takanobu KOBAYASHI

小林孝亘- 絵画

- Place

- 掛川城天守閣

- 作品名

- 「Pillow」

「Pillow」130.3x162cm 油彩・キャンバス 2017年

小林孝亘は、1986年から画家としてのキャリアをスタートしていて、今回のセレクション部門でもベテランである。潜水艦が画面に登場する初期の連作を手始めに、人や犬、器、森林などを身近にあるモチーフを題材に、独特な形態と筆致で注目を集めてきた。今回は、掛川城の天守閣に「Pillow/枕」をモチーフにした絵画を迫力ある形で展示。彼にとっての枕とは、生と死がひとつの形に内包されている普遍的なモチーフだという。「人は眠らなければ生きていけませんが、それを繰り返すうちに死へと至ります。枕の絵を通して、遥か昔に生きた人々の死生観に思いをはせ、現代の人々が、生きるということについて思いを巡らせる場になれば」と小林は考える。展示された作品は、群雄割拠の時代を彷彿とさせる掛川城の天守閣の雰囲気とも相まって、作品の根底に潜む作家の深い精神性を見せてくれた。いにしえの掛川城主を筆頭に、戦い破れ倒れた武士に対しても広く受け止め、歴史のバトンを未来へ繋ぐような象徴的な場所になったと思う。

Ai HASEGAWA

長谷川愛- インスタレーション、映像 他

- Place

- 掛川城御殿、大日本報徳社 仰徳記念館

- 作品名

- 「私はイルカを産みたい…/I Wanna Deliver a Dolphin...」

「(不)可能な子供/(Im)possible baby」

長谷川愛の作品はバイオアート、あるいはスペキュラティブ・アートと呼ばれる最先端の現代アート。端的に言えば「問題提起をするアート作品」である。作品「私はイルカを産みたい」では、潜在的食料不足と地球の人口が約70億人になる想定の中で、絶滅危惧種を代理出産することを提案するプロジェクトだ。「子供を産みたいという欲求」と「美味しいものを食べたいという欲求」を満たすために、食べ物としての動物を出産してみてはどうか、の議論を提示し、さらにどうやって可能にするか、という方法を示している。「(不)可能な子供」では、実在する同性愛カップルの一部の遺伝子情報から出来うる子供の姿や性格を予想し「家族写真」を作り上げた。iPS細胞の最新研究では同性間での子供の誕生は技術的には可能だが、倫理的には許されるのか、を提示し、観客に問う作品となっている。長谷川愛は掛川市出身で、参加の承諾を得た瞬間は本当にうれしかった。

Masahiro MASUDA

増田将大- Place

- 掛川城御殿

- 作品名

- 「Interval of time ♯16」

2017/mixed-media/Acrylic,Silkscreen,canvas,and wood panel/H.190cm × W.370cm × D.4cm

掛川城御殿の展示作品の中で、ひときわ異彩を放っていたのが増田将大の作品だ。

彼の作品は、ある場所を撮影し、プロジェクターを使い同じ場所へ投影する。さらにそれを撮影して投影するという行為を繰り返すもの。何層もの時間的・観念的な層を増やしていって、時間と場所が重なり合った「画」をシルクスクリーンの技法で、1枚の作品に仕上げていく。御殿の二の間に展示されたが、白い壁と木のこげ茶のコントラストに加え、日本の畳の美しさに、ハッとさせられた。あまりにも美しく収まっていたためか「このまま置いておいて欲しい」という声も少なくなかった。今回は1860年代に出来た和の伝統的建築空間に対して、増田オリジナルの制作方法、シルクスクリーンという現代的な技法で仕上げる平面作品が対峙していて、過去と現在を繋がるような面白さと、奥行きを感じる遠近法により、未来へも延びていく想いが見えた作品であった。増田将大は島田市の出身で、これからの活躍は有望であるが、地元の応援が不可欠であると感じている。

Ken HAMAGUCHI

濱口健- 絵画

- Place

- 掛川城御殿

- 作品名

- 「静岡県掛川市における名色」

「かけがわ茶エンナーレ」のために制作した「静岡県掛川市における名色(みょうしき)」は、掛川を代表する掛川城や二宮金次郎、ウグイスや桔梗、急須から注がれる掛川茶といった掛川市のPRのような絵画作品である。名色とは、仏教用語で「名」は精神的なもの、「色」は物質的なものを表し、概念とそれに対応する存在という意味を指す。しかし、濱口本人は最初期から一貫したテーマとして「台無し」を口にする。

彼の作品は過剰なまで細密でリアルだ。可愛らしい犬や猫とヘビーメタルバンドのロゴを一緒のキャンバスに描いたり、拘束された金髪美女とトラックを描いたり、彼が制作するシリーズは 一貫して通常ならば混じりあうことのないモチーフを一緒に描いてしまう。そのミスマッチな関係性は一見不気味にも見えるけれど、そこには濱口らしいユーモアに溢れたモチーフに対する愛が宿っているのである。「静岡県掛川市における名色」は掛川に対する愛情と圧倒的な観察力無しでは成立しない「美しき台無し」なのである。

Kaoru USUKUBO

薄久保香- 絵画

- Place

- 掛川城御殿

- 作品名

- 「化鳥 遊びの法則」「リンゴのコラージュ」

今回、「かけがわ茶エンナーレ」のために、掛川花鳥園を訪問・取材し、「人間と自然観を問う」というテーマで描かれた作品「化鳥 遊びの法則」は、薄久保香の代表作と言っていい、素晴らしい作品となった。植物をまとった美しい女性とりりしく観客を見ているフクロウ。どちらも神聖な佇まいであり、水色をバックに緑色の植物と対照的なフクロウの白色が非常に美しい。女神のミネルヴァとその使いのフクロウと読むこともできる。掛川市に対しての大いなる賞賛と激励と受け止められた。さらに「リンゴのコラージュ」では、白と黒以外のすべての色を表現できる色である、赤、黄、青の「色の3原色」を使い、セザンヌをはじめとして美術史に登場するリンゴをさまざまな方向から描き分けた。そのため「リンゴのコラージュ」では、薄久保らしい美術史への挑戦とオマージュになっている。京都二条城と同時期に作られた掛川城御殿という国の重要文化財の部屋に設置されたが、2つの作品の高貴な雰囲気は、心地よい空間を完成させた。

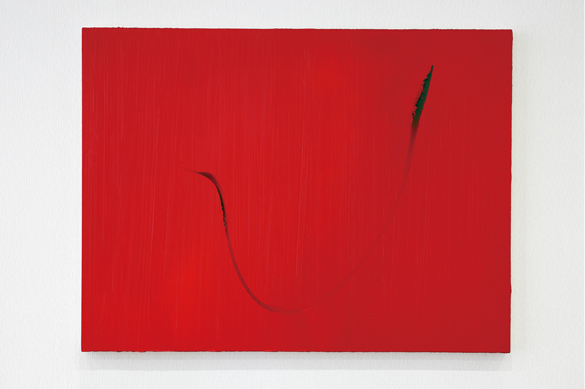

Daisuke OHBA

大庭大介- 絵画

- Place

- 二の丸美術館

- 作品名

- 「XIVI」

「X」2016 Acrylic on cotton 230×180cm

Photo by OMOTE Nobutada Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE

大庭大介の今回の作品は、絵画作品であると同時に、光によって完成させるインスタレーションの作品とも感じられる展示となった。二の丸美術館の普段の展示に見慣れている市民にとっては、新鮮な驚きと共に虹色に輝く大庭作品には、崇高な会場の空気を受け取ったことだろう。大庭大介の作品で特徴的なことは、色彩が変化する特殊な絵具と独自に製作した描画道具により、大胆な構図のXや2つの半円を描き、その「痕跡」の層が、光と鑑賞者との関係から生まれる「光の形」を持続的に変容させていることである。彼は、過去の絵画の歴史を研究し、それらを参照しながら、新しい絵画表現に立ち向かっている。毎回、挑戦するその潔さと大胆さが、光を味方にして、美しく毅然とした表情を見せてくれる。今回の二の丸美術館での展示は、大庭大介作品の1つの頂点であったと実感している。隣町の袋井市出身の彼は、掛川市には青春の思い出があるとのことだった。

多くの幼馴染や同級生が彼の作品を見てくれた意義は大きい。

Taisuke TAKEHIRO

竹廣泰介- 陶芸

- Place

- 二の丸美術館

- 作品名

- 「遥かの想い 信楽窯変壺」ほか

竹廣泰介は現在、掛川に住む陶芸家である。「かけがわ茶エンナーレ」の前身となった掛川の現代美術研究会が行ってきた「現代アート茶会」の協力者であり、目撃者でもあり、お茶を飲むには湯のみが大事ということで、オリジナルの粉引と鉄彩の湯のみ、旅に持ち出せる茶器セットを「かけがわ茶エンナーレ」のために制作していただいた。そもそも、彼は北大路魯山人の弟子である渡邊一神らに師事し、1987年掛川市に築窯独立、1990年穴窯による信楽を中心とする独自の焼き〆陶の制作開始以後、全国各地で展覧会を開催している。

二の丸美術館での展示では、「喫茶去」の精神を花にたとえ、ご縁があった故安達曈子さんと一緒にお仕事をした花器を中心に展示した。また展示室の入口付近には竹廣泰介の花器に安達曈子さんがお花を生けた写真パネルを展示したが、器が花を得て、生き生きとしていて、陶芸の面白さが実感できた。シンプルに土を薪で焼く「焼き〆 陶」というもっとも原始的な技法を用いて作られる竹廣泰介の作品は、新しく懐かしい手触りであった。

Aki FUEDA

笛田亜希- インスタレーション、絵画 他

- Place

- 大日本報徳社 大講堂

- 作品名

- 「Animaless Zoo Project 移動動物園inかけがわ

享保のゾウが通った道」

[作品画像左から]

-はな子 59才

レジン、油粘土、白金泥 W300xD300xH400mm 2007年

-Sleeping wallaby

レジン、石膏、牧草、ポンプ、皮 W900xD900xH250mm

紙、木炭、コンテ、鉛筆、純金泥 W272xH225mm 2002年

-雄鯨山

碁石、アルミホイル W220xD150xH140mm 2017年

-はな子 7才

W3200xD500xH1800mm アクリル板 2017年

今は無き動物たちや風景を描いた絵画や立体、19点の作品で構成

された移動動物園を大日本報徳社大講堂2階にて展開。

笛田亜希は、その圧倒的な才能を平面作品にとどまらず、立体やインスタレーションにも発揮しているアーティストだ。特に、井の頭自然文化園で一昨年亡くなった国内最高齢の象の「はな子」は子供の頃から描いてきた対象であり、多数の作品を発表してきている。また、JR吉祥寺駅前には「はな子」の銅像も完成させた。若手女性アーティストが銅像を担当するケースは非常に珍しい。今回は、国の重要文化財である大日本報徳社大講堂の2階に、彼女が愛情を込めた「ツシマヤマネコ-トラジロウ」や「はな子-寝姿の想像図」の掛け軸などの動物達の作品と江戸の享保年間に長崎から江戸へと歩いて向かい、掛川も通ったであろう7才の象のエピソードから、半透明の巨大アクリルで、ほぼ等身大の象のインスタレーションを行った。笛田亜希の作品は、子供から大人まで、誰にでも愛される魅力と技術がある。大日本報徳社の歴史と品格に対峙出来る作品は笛田亜希でなければならなかった。

Noriko YANAGISAWA

柳澤紀子- 掛軸(銅版画)、ミクストメディア

- Place

- 大日本報徳社 仰徳記念館

- 作品名

- 「原風景への旅」 「海」 「Hのことば」

日本を代表するアーティストが掛川市在住であることを知り、真っ先に「かけがわ茶エンナーレ」に参加していただくことを依頼、快諾を得て非常にうれしかった。さまざまな表現をし、長いキャリアを誇る柳澤紀子だが、今回は「ずっと依頼があってもお断りしてきた」という掛け軸に挑戦していただいた。作品「原風景への旅」では、アメリカの思い出が残るNYから帰国したばかりの80年代に、郷土の素晴らしさを女性の姿で表現した。さらに「まだキレイな海だった」頃の遠州灘も描いている。 「身体と精神の関係」をテーマとし、斬新かつユニークで独創性溢れる版画を発表してきた彼女だが、今回のように制約が多い展示は初めての挑戦であったことだろう。展示場所を大日本報徳社の仰徳記念館にしたのは偶然ではなく、旧有栖川宮邸を移築した空間には、自然や文明や歴史的時間が重なり合い、重厚で気品漂う空間となっていて、そこには柳澤紀子のエレガントな色調が必要だった。美術館ではない、時間が層になった空間でも、柳澤作品は光を放っていたのは言うまでもない。

Yoi KAWAKUBO

川久保ジョイ- インスタレーション

- Place

- 大日本報徳社 報徳図書館

- 作品名

- 「200万年の孤独と果てしない円」

1920年代に建築された大日本報徳社の関連施設、報徳図書館2階に展示してくれたのが、現在、イギリスのロンドン在住の川久保ジョイだ。ガルシア・マルケスの小説「百年の孤独」に着想を得て、彼の親子4代に渡るアート作品を展示した。図書館入口には、祖父の描いた風景画の小品が置かれ、戦争について語る肉声が流れ、2階に上がると正面の壁には父が描いたエル・グレコの宗教画の模写の大作が飾られた。川久保ジョイ本人は、反ナチスで行方不明になった在スペイン(当時)のドイツ人外交官の不穏さが残る邸宅の写真を6点展示。さらに彼の息子が集めた貝殻や石をチェス盤に並べ、1997年、IBM製のスーパーコンピューターが人間に初めて勝利した一手を再現した。これらを鑑賞することで「歴史はくりかえす」という大きなテーマが浮かび上がるのである。祖父の風景画、父の模写、川久保ジョイの写真、息子の貝と石のインスタレーションから見えてくるのは、古代から現在、現在から未来へ円のように繋がる失敗と希望のかけらなのだろう。

Noriko YAMAGUCHI

山口典子- インスタレーション

- Place

- 竹の丸

- 作品名

- 「ある女給の物語」「NuDoll3」

掛川の豪商の住まいであった「竹の丸」、その2階は当主が生活していた貴賓室で、広い会場に展示したのは、山口典子の新作だ。無数のウロコのようなハンドプリントを身にまとった女性の造形は彼女自身の姿を再現したもの。そこには豪商に仕えたであろう女給の物語があったのだろう。広間には女性が植物と同化しながらも、それぞれの土地で歓迎されたのち、急に手の平を返され、哀れな末路を辿るというような日本全国やアジアにある女性の変身譚をテーマにした新作絵画が展示された。広間から当主の注文を受けて答えるような姿の立体の方は、視線の先に掛川西高があって、若いハンサムな男性をうっとり見て、何かを夢想しているようにも見える。そのためもあって、山口典子はロシアで見たハンサムな軍人たちの群像の絵画をそっとその女性の立体に添えたのだった。

もう1つの部屋では、暗室の中に麺が浮かび、奥野和憲が作った音楽とともに、麺が鍋の中で踊り、歌い、茹で上がるような映像作品となった。かつてケータイの部品を身にまといパリや香港でパフォーマンスをした「ケータイガール」のシリーズで有名になった山口典子の新展開から、目が離せない。

Katsuji NIWA

丹羽勝次- 絵画

- Place

- 竹の丸

- 作品名

- 「地平に立つ」

「かけがわ茶エンナーレ」の展示の中で、どうしても丹羽さんに参加して欲しくて、電話で説得した。その理由は、セレクション部門を単なるお祭り的なものにしたくなかったことと、丹羽さんは日本の現代美術史の中で正当な評価を受けるべき人と考えたからだ。その流れの先に、大庭大介や増田将大がいることを繋いでおきたかった。

丹羽勝次は静岡市で活動した美術家グループ「幻触」(1966~71年)の中心的メンバー。2005年国立国際美術館で開催された「もの派再考」で、彼も参加した1968年東京画廊で行われた「トリック&ビジョン」展が再評価されたが、その中で重要だったのはタイトル通りの「虚と実」の中にあって「観ること」だったと思う。グループ幻触は、当時から、人の目の危うさと同時に、人の目を信頼するというアンビバレントな視座を提示していた。飯田昭二の「Half&Half」しかり、鈴木慶則の「虚構の円空」も同様だ。丹羽の「地平に立つ」では、木の板を燃やし黒色に変化させ、炭を発生させながら、もう1枚の画面を貼り、そこに絵を描いている。じっくりと観ないと見逃してしまう。その中にある自立した線。そこに込めたメッセージがある。竹の丸という時間を経た日本建築の床の間に鎮座した「地平に立つ」は、今後の日本の現代アートに影響を与える1点であった。

グループ幻触

GROUP GENSHOKU- 絵画、彫刻(立体)

- Place

- 竹の丸

- 作品名

- 「Half&Half」 飯田昭二、手前作品

「虚構の円空」 鈴木慶則、奥右作品

「炭ー茶の木」 長嶋泰典、奥左作品

飯田昭二、鈴木慶則、前田守一、丹羽勝次、小池一誠を中心に活動していた美術集団「幻触(げんしょく)」は、1966年から1971年にかけて静岡県を中心に、美術評論家・石子順造と共に活動していた。その後、一度は美術史の中で忘れられた存在になっていた「幻触」だったが、今では世界で注目されるようになっている。ニューヨーク近代美術館(MoMA)などの展覧会でも取り上げられるまでに評価されてきている。「かけがわ茶エンナーレ」では飯田昭二の重要作品である「Half&Half」(1968/2008)、鈴木慶則の「虚構の円空」(1973 )、そして長嶋泰典の「炭ー茶の木」のドローイングが竹の丸に展示された。特に、飯田昭二の作品は、現在でも光り輝く作品であり、彼の存在はもっともっと高く評価されるべきだと確信している。

Kota HIRAKAWA

平川恒太- 絵画、インスタレーション

- Place

- 中央図書館

- 作品名

- 「森の茶会」

森の茶会 2017 アクリル、油彩、キャンバス 130.3×130.3cm

(上)「どこから来たか、どこへ行くー四季四部作」展示風景

(下)インスタレーション風景

掛川城周辺の歴史文化ゾーンの中で木造の掛川市立中央図書館に展示してくれたのが、平川恒太である。

彼には「どこから来たか、どこへ行く」というシリーズと黒色の下地に黒色の絵具を重ねて描くシリーズの2つのシリーズがあり、今回はその中で「どこから来たか、どこへ行く」のシリーズによる春、夏、秋、冬を描いた四季四部作と、新作として発表された「森の茶会」、「森の入り口」を展示してくれた。

特に新作の「森の茶会」では、動物と人間が混ざったような独特のキャラクターと鹿や兎、鳥や熊などが森の中の水辺で、一緒に水を飲んでいる非常に物静かで穏やかな雰囲気の作品、「森の入り口」では、茶室でのふるまいとして、武士でも茶室に入る時には刀を置いて丸腰になるということから、戦争が起こっているかのような森の中で、武器をすべて捨てて、匍匐前進する兵士の姿を展示した。お茶の振舞われる空間においては皆平等であるという精神を受け継ぎ、たくさんの色を使いながら絵全体では調和のある素晴らしい作品になっていた。

Mai MIYAKE

ミヤケマイ- インスタレーション

- Place

- 資生堂アートハウス

- 作品名

- 「世界を支える柱(Pācem Meam Do Vabis/私の平和をあなたに)

-Have Some Tea Dear-」

協賛:(株)海光社、黒田商店 撮影:繁田 諭

ミヤケマイはこのところ大活躍で、大分県立美術館の恒久設置作品や銀座のSHISEIDO THE STOREでの仕事、さらに小説家・三山桂衣としても人気があり、さらに映画評論も好評である。

そもそも、帰国子女であるにも関わらず、日本の歴史に通じ、伝統的な工芸の繊細さや奥深さに独自のエスプリを加え、過去と現在、未来までをシームレスにつなげながら物事の本質を問う作品を制作しつづけている。

「かけがわ茶エンナーレ」では、掛川を代表する企業で、日本の近現代アートのコレクションで知られる資生堂アートハウスで、3つの掛け軸を使ったインスタレーションを展示した。掛け軸が縦長で帯をした女性の姿に似ていることから、足元には下駄が置かれており、一文字を上手に活用し、LEDを使い光る掛け軸はまさに3人の女性のようだった。軸の裏側には近代文学の本の中の女性が語るせりふの切り抜きも貼ってあり、女性がさまざまな場面で男性や掛川や日本や世界を支えてきたことを証明するかのようだ。

優しくて逞しい女性を支えてきた企業である資生堂アートハウスでミヤケマイの作品が展示されたことは、必然ということだろう。

Takanori ISHIZUKA

石塚隆則- 彫刻

- Place

- 森林果樹公園 アトリエ

- 作品名

- 「いまだ生を知らず いずくんぞ死を知らん」

石塚隆則が作り出す作品たちはどれも一見、可愛いらしい。しかし、よく見てみると、どこか不気味な雰囲気を持つ架空の獣たちという点が特徴的である。彼は目に見えない繊細なセンスとスピリットを、この獣たちに宿し、可視化させる。「かけがわ茶エンナーレ」では二宮金次郎像をモチーフにした作品を制作した。二宮金次郎像といえば、勉学に励み出世できる人間を目指すようにと昭和初期から全国の小中学校向けに多く作られてきた。しかしその銅像の役目も時代と共に変化し、70年代以降からはその姿は減少しつつある。石塚はそんな現代社会と不釣合いになってきた二宮金次郎を、世界各国を旅するバックパッカーの若者のように見立て、二宮金次郎のアイデンティティを引き継ぎつつ、未熟さを語るタイトルを付けて、現代版二宮金次郎像としてその存在をアップデートした。

Noboru TSUBAKI

椿昇- インスタレーション

- Place

- 掛川市役所

- 作品名

- 「BEFORE FLOWER」

椿昇といえば、一貫してユーモアあふれる巨大な作品を制作し、現代社会の抱える危機的な状況への警告を内包させてきた。 また、地域再生のアートプロジェクトのディレクターも務め、2013年の瀬戸内国際芸術祭では小豆島の「醤+坂手プロジェクト」、2016年にも「小豆島未来プロジェクト」のディレクターとして大きな経済的成功をもたらした。

長年にわたってアート教育にも携わり、京都造形芸術大学美術工芸学科の卒展をアートフェア化、内需マーケット育成のためにアルトテックを創設。アートを持続可能な社会実現のイノベーションツールと位置づけている。

「かけがわ茶エンナーレ」でのテーマは「種」。自然のDNAが生み出す造形や色彩にインスパイアされて作られたという巨大バルーン作品を、掛川市役所の地上6階の広々とした吹き抜け空間に浮かばせた。掛川市役所での展示は、椿昇以外は考えられず、大きな意味で長い歴史の中での人間の振る舞いに対しての裸子植物の反撃も想像させ、地方都市の持っている大いなる悩みをも、さらけ出したように感じた。

Kappa SHISHO

カッパ師匠- ティーサービス

- Place

- 掛川市内

- 作品名

- カッパの掛川番茶

「かけがわ茶エンナーレ」最終週に最後のゲストアーティストとして登場してくれたのが、「カッパ師匠」こと遠藤一郎だった。五明茶業組合の皆さんにご協力をいただき、五明の茶畑の茶葉を使い、古式製法で作った「カッパの掛川番茶」を掛川市内各地で振舞ってくれた。さらに、かけがわ茶エンナーレ最終日には、出会う人たちにお願いし、それぞれの夢を書いてもらった凧を連ねた連凧を、大空へ高く上げた。

カッパ師匠の姿の彼は、その佇まいから、愚直で滑稽な姿として目撃者を笑わせてしまう。しかしその振る舞いには一貫して彼の熱い思想が込められており、ブレない。誰もがやろうとしないことに彼は立ち向かう。分かり易く、分かりにくい遠藤一郎のアート行為は、すでに「コミュニケーションアート」の代表格となっていて、日本全国にファンを得ている。

「未来へ号」とは遠藤一郎の愛車であり家だ。「未来へ号」は「未来へGO」をかけており、今日もどこかの街に出没している。

ARTIST

アートセレクション参加アーティスト

大庭 大介[絵画]

船井 美佐[インスタレーション]

笛田 亜希[絵画・インスタレーション]

川久保 ジョイ[写真・インスタレーション]

小川 佳夫[絵画]

ミヤケ マイ[インスタレーション]

椿 昇[インスタレーション]

平川 恒太[絵画]

増田 将大[絵画]

山口 典子[絵画・インスタレーション]

濱口 健[絵画]

薄久保 香[絵画]

中村 ケンゴ[絵画・インスタレーション]

小林 孝亘[絵画]

柳澤 紀子[絵画]

竹廣 泰介[陶芸]

石塚 隆則[彫刻]

丹羽 勝次[絵画]

丹羽 菜々[インスタレーション]

長谷川 愛[映像・インスタレーション]

グループ幻触[特別展示]

AREA

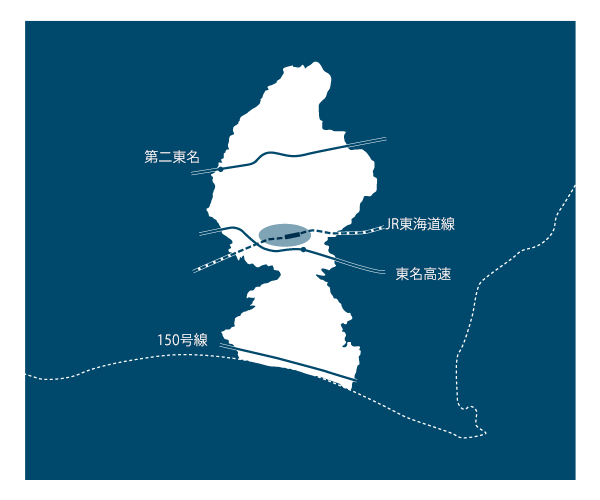

開催場所ご案内まちなかエリア

[会場] 掛川城・御殿/大日本報徳社/竹の丸/二の丸美術館/資生堂アートハウス/We+138/掛川市役所